プロジェクト詳細

大田区社会福祉協議会

オール・六郷地区で取り組む本気の課題解決から、新たな担い手の活躍の場を見出す

大田区の北西部、多摩川に面した場所に位置する六郷地区。多摩川にかかる六郷橋はお正月の箱根駅伝ルートにもなっており、随所に下町の雰囲気が残る地域です。

同地区では、高齢者がいきいきと自分らしく地域で暮らし続けることができるよう、地域の高齢者が自分のできること・得意なことを生かして地域に貢献できるような、人材バンク等のしくみが広がりつつあります。しかし、せっかくやる気やスキルのある方がいても、そうした方々が活躍できる場とうまく結びついていない、という現状がありました。

他方で地域に目を向けると、まだまだ解決されていない課題も多く、常に誰かの力を必要としています。地域で活躍したい高齢者と、地域に残されている課題。この二つを結び付ける方法はないだろうか・・・

そうした発想から、今回、大田区社会福祉協議会の皆さんは東京ホームタウンプロジェクトアドバイザーによる現地訪問支援を申請したのです。

2017年7〜8月にかけてアドバイザーとの個別相談を重ね、その中で、地域に取り残された課題について、まずはすでに活動している方々、例えば自治会・町内会や、地域団体や市民団体等を含めて話し合う場をつくり、既存団体の連携で解決できることと、新しいマンパワーが必要なことを、明らかにすることから始めていくことになりました。

その上で、新たな力を特に必要としている部分で、ぜひ地域の高齢者の方の力を貸していただく。この一連の流れを、今回の現地訪問支援を通じて、モデル的に構築していくことを目指しています。

今年度は、地域課題の中でも「子どもの貧困」をテーマとして取り上げ、これに関連する地域内の様々な組織を集めたプラットフォームを用意した上で、既存組織だけでは解決が難しい部分に地域の高齢者が参画する仕組みをつくっていきます。

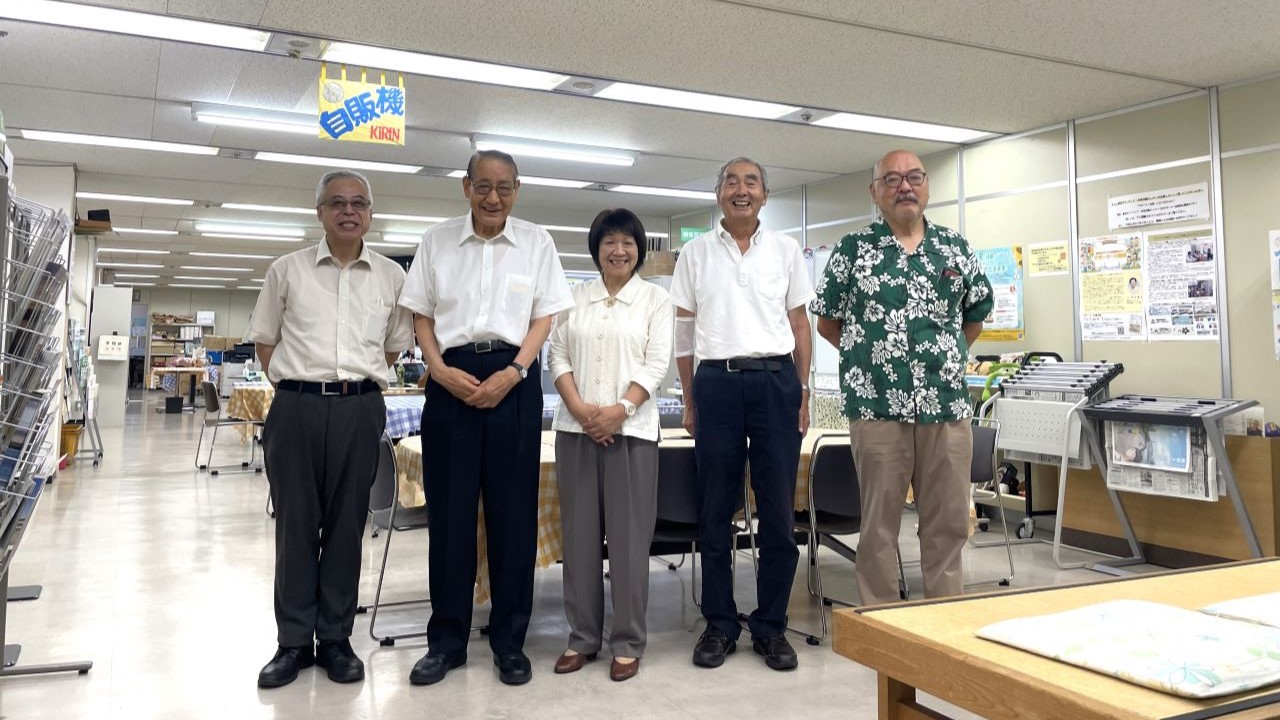

<六郷助けあいプラットフォームのメンバー>

(本記事は2017年度の情報をもとにしており、活動内容等は現在と異なる場合があります。ご了承ください)

団体基本情報

- 団体名

- 大田区社会福祉協議会

- 所在地

- 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター内

- ホームページ

- https://www.ota-shakyo.jp/

- 解決したい課題別に探す

- カテゴリ別に探す

- 支援内容別に探す

- 地域別に探す

- プログラム別に探す

その他のプロジェクト

-

台東区 プロボノチャレンジ|マニュアル作成高齢者のITリテラシー向上を目指し、会の運営マニュアル整備で活動をよりアクティブに

-

東京都全域 プロボノチャレンジ|クラウド活用シニアにもっと笑いを! 人生100年時代、活躍はまだまだ広がる

-

新宿区 プロボノチャレンジ|印刷物新宿区4000人のシニアが集う高齢者クラブ。その魅力を伝える会話のきっかけをつくる!

-

瑞穂町 プロボノチャレンジ|印刷物たとえ小さなことでも、近所で困っている方の力になりたい。想いを実現していける仲間と共に!

-

東大和市 プロボノチャレンジ|印刷物地域づくりを私たちで終わらせてはもったいない!歴史・風土と共に、次世代に受け継ぐために

-

東京都全域 課題整理ワークショップ組織運営の悩みを引き出し・解決の糸口をアドバイス『プロボノ相談会』

進捗率

進捗率

進捗状況

進捗状況

初回打合せ。地域課題を話し合う場づくり全4回の企画の内容と、第1回、第2回のプログラムの運営方法について、検討しました。

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第1回目に向けて、プログラムの具体化、グループワークの時のファシリテーションのポイントについて、アドバイスを行いました。

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第1回(全4回)を開催しました。 町会、青少年対策委員、児童委員、学校、児童館、地域包括支援センター、法人からの参加者がお互いに活動を紹介し、現状についての意見交換を行いました。

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第1回目を受けて、多様な分野の参加者が地域の課題を話しやすくするには、何を共有し、どう進行すればいいか、検討しました。

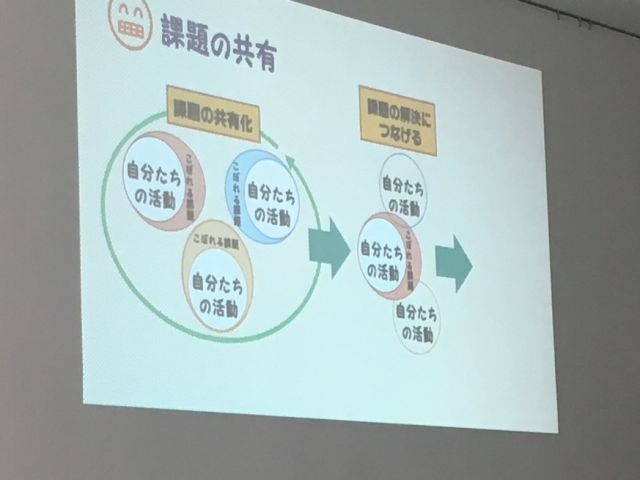

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第2回(全4回)を開催しました。異なる専門を持つ地域団体が連携するきっかけとして、それぞれの取組に加えて、各現場で感じている「自分の団体だけでは解決が難しい」と感じる「こぼれる課題」を共有しました。 「子どもの外遊びが減っている」「そもそも支援者も子どもの様子が見えない」「親の意識の課題」「地域の活動の継続力」などが課題として出されました。

第2回の様子(2)

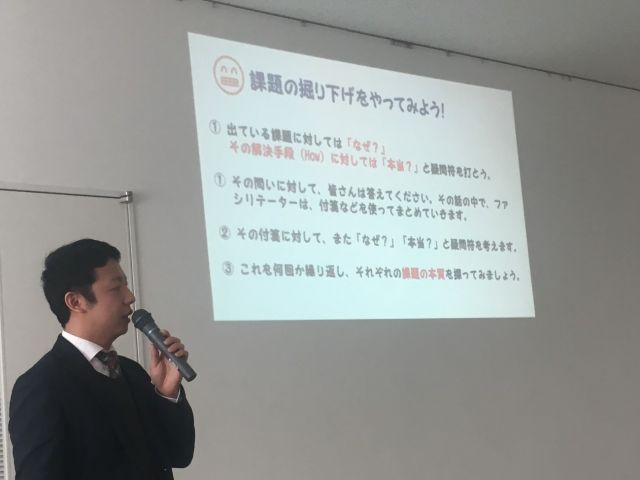

第2回で出された、現場の課題の背景にある共通の地域課題は何かを考えるための、対話形式のファシリテーション技術を学びました。実際に運営スタッフで課題分析を行うことで、表面的な問題への対応では見えづらい「課題の壁」が浮かび上がる体験をしました。それを踏まえて、第3回のプログラムとファシリテーションについて考えました。

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第3回を開催しました。課題の掘り下げをし、「課題の壁」を見つける過程で、問題理解が深まるだけでなく、参加団体の間に「これまでの考えを見直そう」「他の団体と組む必要がある」など意識の変化も生じてきました。 担い手が高齢化している地域団体が、現状の地域課題を改めてしっかり問い直し、対話を重ねて自分達の役割を再認識する必要があるという声もありました。

「六郷助けあいプラットフォーム」会議の第4回を開催しました。これまでの地域課題の分析の結果を共有すると共に、それを踏まえてプラットフォームのこれからを話し合いました。 これまでの4回の会議を通して、地域のそれぞれの活動情報や課題などを持ち寄って集まる場が必要なこと、それを組織化するのではなく、地域の課題や情報を共有して助けあう場となっていくことが大切であるという結論がまとまりました。

成果

「助けあいのプラットフォーム」づくりの課題を掘り下げる話し合いを、職員によるファシリテーションで実施。今すぐに連携して取り組めることや、逆に足りない機能が明確に。

地域に残されている課題を明らかにするために、さまざまな団体がどんな活動をして、どんな課題を抱えているのか、具体的なエピソードを交えて話し合った結果、「何が(どこが)課題」なのかが見えてきました。

さらに見えてきた課題を掘り下げる話し合いをしたことで、課題の本質を探ることができました。

このことによって、「連携して取り組めること」や「足りない機能(支援)」が明らかになり、参加したメンバーで認識を共有することができました。

また、職員は地域の課題を話し合う場のファシリテーションの技術を学ぶことができました。

参加者からは、もっと話を深めていきたいという声があがり、次年度も引き続き話し合いの場を開催することになりました。

<活動の報告書が 大田区社会福祉協議会のホームページにアップしています>

<今後の取り組み>

今回の話し合いの場で明らかになった「連携して取り組めること」「足りない機能(支援)」をさらに地域のさまざまな団体と共有し、常に時代の変化や課題を共有するしくみづくりを進めていきます。

そのうえで、地域で活躍したい高齢者等に明確な求人情報を発信し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らせるように「助けあいのプラットフォーム」づくりを他地域にも展開していきたいと考えています。