プロジェクト詳細

セカンドライフを豊かにするための地域とのつながり方とは?

昨年度までビジネススクールに通っていた佐藤知行さんは、新たなビジネスモデルやテクノロジーを利用して社会課題を解決する研究プロジェクトに携わっていました。より実践的な場で学びを生かしたいと考えていた佐藤さんは、東京ホームタウン大学院の存在を知り、ビジネススクールで研究を共にしたチームメンバーに声をかけ、研究計画を提案しました。

テーマとして考えたのは「地域とのつながり」。佐藤さんは国分寺にお住まいで、市外で勤務しているためご自身も地域との関わりは少なかったのですが、40代後半に差し掛かり、地域とのつながりを自分事として考えるようになってきました。

地域に目をむけてみると、地域コミュニティや行政サービスは数多く存在しているものの、参加者が限定的で参加しづらかったり、必要なところにサービスやしくみが整っていなかったりという印象があり、地域の課題を感じました。

そこで、研究においては、40代50代のプレシニア層に対して、個々の強みを活かしたつながりを地域の中につくり、豊かなセカンドライフの実現を支える仕組みを構築するための基礎調査を行います。また、新型コロナウイルスの影響で、リアルな接点が減少しているなかで、新たなつながり方についても模索を行います。

研究課程の取り組みは、佐藤さんが暮らしている国分寺市内で実施します。プレシニア層やシニア層へのヒアリング調査や、既存の行政・民間サービスに関する情報調査等を通じて、豊かなセカンドライフを実現するために必要な仕組みの提案を目指します。

(本記事は2020年度の情報をもとにしており、活動内容等は現在と異なる場合があります。ご了承ください)

- 解決したい課題別に探す

- カテゴリ別に探す

- 支援内容別に探す

- 地域別に探す

- プログラム別に探す

その他のプロジェクト

-

台東区 プロボノチャレンジ|マニュアル作成高齢者のITリテラシー向上を目指し、会の運営マニュアル整備で活動をよりアクティブに

-

東京都全域 プロボノチャレンジ|クラウド活用シニアにもっと笑いを! 人生100年時代、活躍はまだまだ広がる

-

新宿区 プロボノチャレンジ|印刷物新宿区4000人のシニアが集う高齢者クラブ。その魅力を伝える会話のきっかけをつくる!

-

瑞穂町 プロボノチャレンジ|印刷物たとえ小さなことでも、近所で困っている方の力になりたい。想いを実現していける仲間と共に!

-

東大和市 プロボノチャレンジ|印刷物地域づくりを私たちで終わらせてはもったいない!歴史・風土と共に、次世代に受け継ぐために

-

東京都全域 課題整理ワークショップ組織運営の悩みを引き出し・解決の糸口をアドバイス『プロボノ相談会』

進捗率

進捗率

進捗状況

進捗状況

キックオフミーティングを実施しました。

国分寺市役所にヒアリングを実施しました。

地域活動団体にヒアリングを実施しました。

地域活動団体にヒアリングを実施しました。

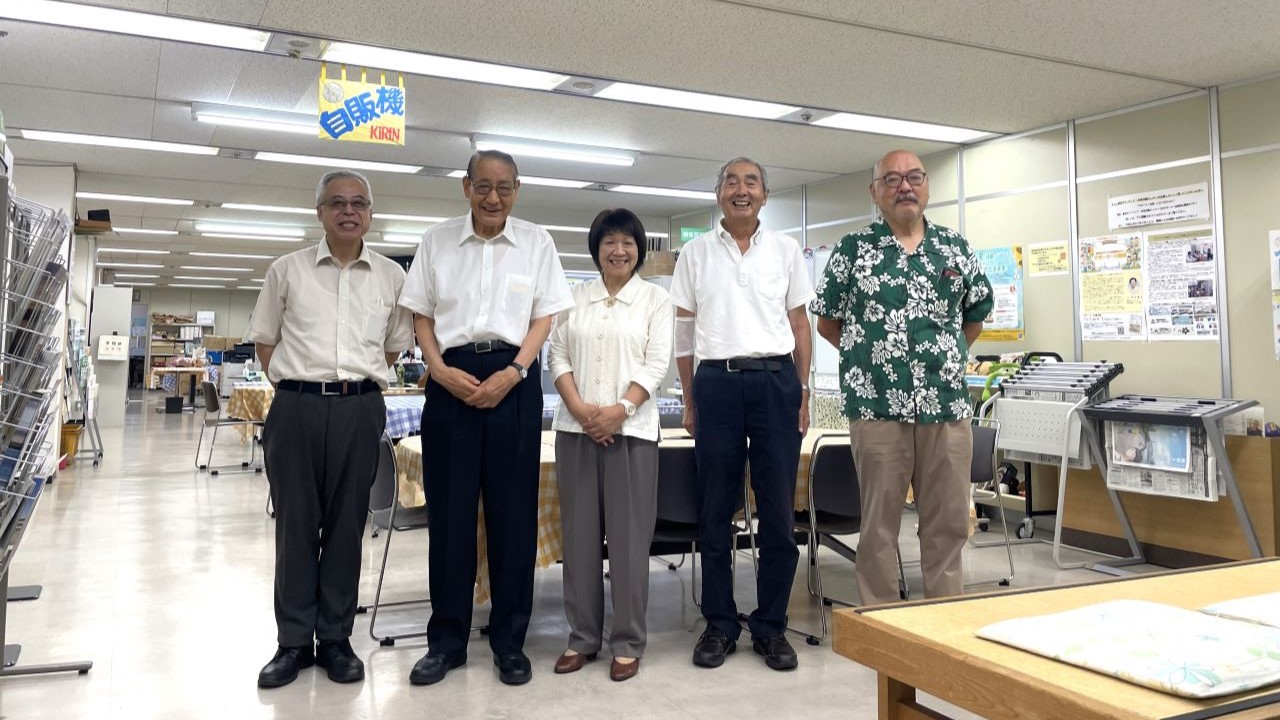

現場見学・活動体験を実施しました。

地域の人たちとのワークショップ開催にむけて準備を行いました。

現場見学・活動体験を実施しました。

地域の民生委員の方にヒアリングを実施しました。

現場見学・活動体験を実施しました。

地域の人たちを集めて、ヒアリングを兼ねたワークショップを行いました。

地域の民生委員の方にヒアリングを実施しました。

中間共有会(第1回)を実施しました。

ヒアリング結果や中間共有会のフィードバックを受け、今後のアクションプランを再考しました。

地域で居場所づくりに携わる方々に、協働のご提案を行いました。

チームがめざす地域活動の先行事例を調査し、ヒアリングを行いました。

中間共有会(第2回)を実施しました。

地域で居場所づくりに携わる方々への提案が通り、具体的なアクションにむけて準備を開始しました。

地域のリソースをつなげるアクションをしました。

自分たちのアクションプランのマネタイズについて、話し合いました。

最終報告会にむけ、成果物の作成を開始しました。

地域活動を行っている方にヒアリングを実施しました。

成果物のブラッシュアップや、地域で実施予定の勉強会コンテンツづくりを行いました。

最終発表会を実施しました。

成果

セカンドライフを実現するためのしくみづくり 〜地域の資源をつなぐ〜

【研究方法】

・地域コミュニティの実態把握(関係者インタビュー、活動参加)

・住民への地域活動に関する意識調査

【対象地区】

国分寺市

【活動報告】

・地域活動関係者を対象に地域コミュニティに関する実態についてインタビューを行った。

・地域で開催されている活動参加(「ちっちゃな縁日」「ぶんじワーク」)。

・「地域コミュニティの在り方」について考えるワークショップを開催。

・地域活動運営者を対象に「SNS勉強会」を開催。

【結果】

・自治会や高齢者や子供の居場所づくりを運営する従来型のコミュニティと、新たなつながり方を模索する新興型のコミュニティがあることが分かった。

・地域住民への意識調査の結果の結果、「今は地域活動に参加していない」と答えた人の内、約半数は「地域活動に関心がある」と答えた。

・様々なコミュニティが存在しているが横のつながりが薄く、運営者側は「活動を支える人がいない」という一方で、地域住民は「関心があるけど入り方が分からない」といった矛盾が発生している。

【考察】

既存のコミュニティをつなぐことで新しいコミュニティが創出されるのではないか。

【つなぐための活動】

●神社を利用した「ちっちゃな縁日」

期待:既存のスペースを利用できる/神社には健全なイメージがあり参加しやすい/どの地域にもあるので横展開しやすい。

●地域活動運営者を対象にしたSNS勉強会

期待:仲間集めや情報収集/コロナ禍におけるコミュニケーション/高齢者の見守りなどSNSの特性を生かした活用

●地域通貨ぶんじの活用

期待:多様な価値交換の機会創出/価値交換に伴うコミュニケーションの創出

●ゆるくつながる場「あそぶんじ」

期待:近所で気軽に“やりたい”が実現できる場づくり、コンセプトに共感した人が集まり、新たなコミュニティをつくる/誰でも気軽に立ち寄れるセミクローズドな場

【まとめ】

当初、セカンドライフを豊かに過ごすための手段として、課題とそれを解決するリソースをつなげるプラットフォームがあれば良いと考えた。“プラットフォーム”と今回私たちがたどり着いた“地域資源をつなぐ”は似て非なるものと考える。前者は、ない物とある物をつなぐ一方向の関係であるのに対し、後者は、誰もがサービスの受け手にもリソースにもなり得る双方向の関係といえる。距離が近く、顔が見える地域だからこそ双方向の関係は構築しやすいのではないだろうか。今回研究活動を行った国分寺には、それを実現するためのリソースは既に存在している。これらをつないでいくことが新たな地域コミュニティの在り方につながると感じている。

【成果物】

セカンドライフを実現するためのしくみづくり

【その他資料】

ひの市民活動ネットワーク訪問記録

地域つながり協力隊訪問記録

ボランティア活動センターこくぶんじ訪問記録

日吉町居場所づくりの会への提案資料

NERIBA訪問訪問記録

SNS勉強会資料

チームメンバー

- 代表研究者

- 佐藤 知行さん

- 共同研究者

- 近藤 隆史さん 谷口 香織さん 奈良場 佑介さん 平野 景樹さん