プロジェクト詳細

地域通貨サークル「助け愛の会」

顔が見えて、信頼に基づいた“愛”ある支え合いを市内全域に。

会の設立は、20年ほど前。もともとは生活協同組合の活動の一環として始まった、暮らしをよりよくしよう、という地域の人たちの集まりでした。市内に鉄道の駅がなく、移動は主にバスか車という静かで緑豊かな環境の武蔵村山市。今は閑静な住宅地となっていますが、以前はお茶畑が広がっていたのだそうです。

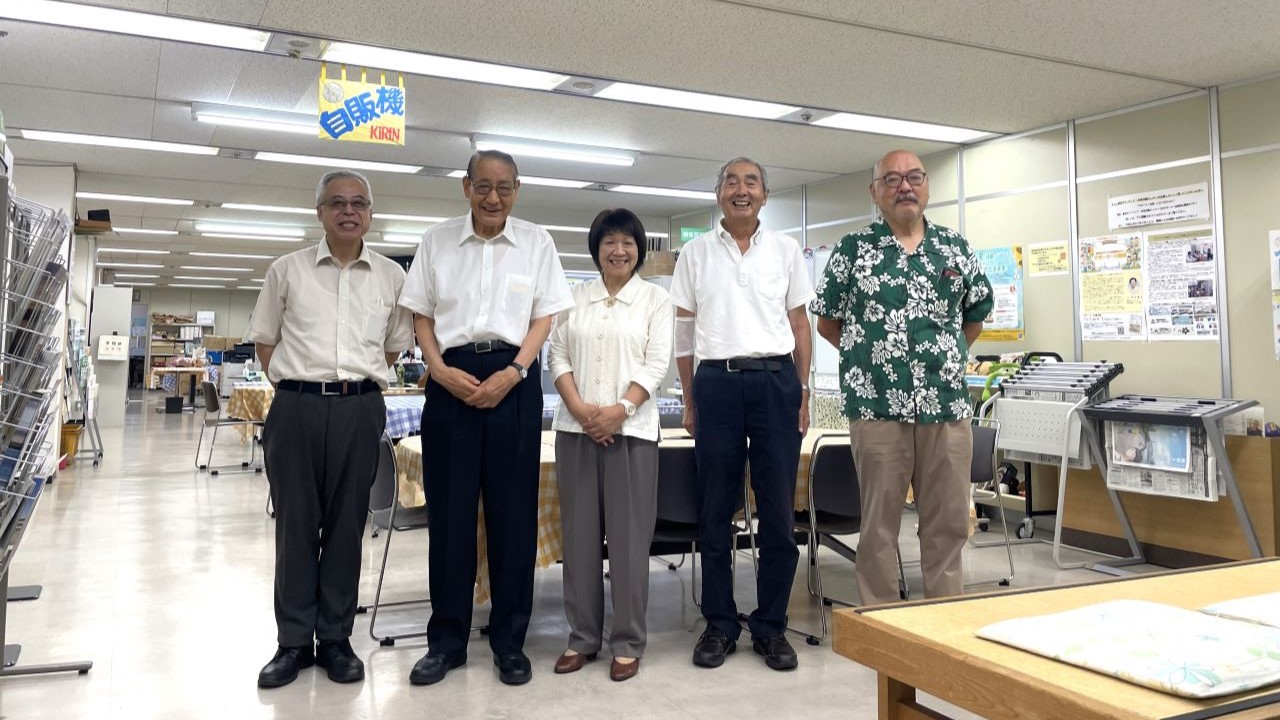

「それで当初、会の名前は『茶の実』だったのですが、地域の助け合いの活動だということをわかりやすくするために現在の『助け愛の会』にしたのが2014年です」と話す会の代表・植村さんは、お茶畑の頃を知る住民の一人です。

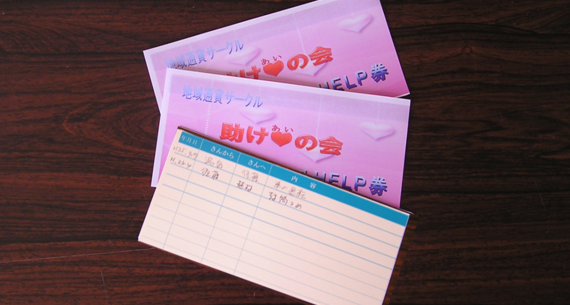

活動は、会員同士がお互いに“自分にできること”で、日常のちょっとしたお手伝いをしようというもの。会員には地域通貨「HELP券」を発行し、券の裏には、1回30分程度のお手伝いのたびに、誰が、いつ、どんなことをしてくれたのかを書きためていきます。庭木の水やりや草取り、掃除、縫い物といった、ほんの少し手を借りたい時に助かっているそうです。

「地域通貨といってもお金は発生せず、無償です。お手伝いをしてくれてありがとう、という気持ちを形に残し、できることと、してほしいことをぐるぐる循環させていくための道具。依頼のやり取りは会員同士で直接行うので、2カ月に1度はみんなで集まって、どんなことがあったのか共有しています」

現在の会員は18人。50〜60代の女性を中心に、信頼関係のある中で良い活動ができているものの、会員数は最盛期に比べると半減。新規会員が増えないという課題を抱えています。

「なぜ会員が増えないんだろう、と疑問に思っていたけれど明確な答えが見つからなかった。顔の見える関係性は大事にしながらも、一度私たちの活動を見直して、新しい人たちが入りやすいような工夫もしていきたい」と会の皆さん。

手伝ってもらって助かるだけでなく、住民同士の繋がりを深め、セーフティネットの役割も果たしている支え合いの活動を、今のメンバーだけにとどめるのはもったいない。市内全域に広めることを目標に、課題を整理し、会員を増やす方策を考えていきます。

(本記事は2016年度の情報をもとにしており、活動内容等は現在と異なる場合があります。ご了承ください)

団体基本情報

- 団体名

- 地域通貨サークル「助け愛の会」

- 代表者名

- 植村よし子 さん

- 所在地

- 東京都武蔵村山市

- 解決したい課題別に探す

- カテゴリ別に探す

- 支援内容別に探す

- 地域別に探す

- プログラム別に探す

その他のプロジェクト

-

台東区 プロボノチャレンジ|マニュアル作成高齢者のITリテラシー向上を目指し、会の運営マニュアル整備で活動をよりアクティブに

-

東京都全域 プロボノチャレンジ|クラウド活用シニアにもっと笑いを! 人生100年時代、活躍はまだまだ広がる

-

新宿区 プロボノチャレンジ|印刷物新宿区4000人のシニアが集う高齢者クラブ。その魅力を伝える会話のきっかけをつくる!

-

瑞穂町 プロボノチャレンジ|印刷物たとえ小さなことでも、近所で困っている方の力になりたい。想いを実現していける仲間と共に!

-

東大和市 プロボノチャレンジ|印刷物地域づくりを私たちで終わらせてはもったいない!歴史・風土と共に、次世代に受け継ぐために

-

東京都全域 課題整理ワークショップ組織運営の悩みを引き出し・解決の糸口をアドバイス『プロボノ相談会』

進捗率

進捗率

進捗状況

進捗状況

事前オリエンテーションを実施しました。

インターネット調査を実施しました。

質問事項をリストアップし、団体へ送付しました。

当日オリエンテーションを実施しました。

プロボノワークを実施しました。

成果物の提案を実施しました。

支援先からのフィードバックを実施しました。

成果物の納品を実施しました。

成果

今までのやり方にとらわれないプロボノチームからの提案。「仲間うちでは気づかない視点」が団体にとっての刺激に。

団体の活動について事前調査をしてきたプロボノチームですが、当日、会員の方から、会の活動を通して、新たなつながりや支えを得たというストーリーを伺い、改めて貴重な活動だと認識を深めました。良い活動であるのに、会員増加に至らないボトルネックを探すべく、広報面や、助け合いの活動を会員がどう活用しているのかなどについて、丁寧にヒアリングを行いました。

それを踏まえ、新たに会員のお誘いをする際に、どのような説明をすれば効果的だと思われるかをチームで検討。たとえば、誰かを助けたい人と、誰かの助けを借りたい人は必ずしもイコールではなく、それぞれで募集してもよいのではないか、など、これまでの方法とは異なる提案も行いました。さらに、そのためにチラシはどのように構成されていればよいか等、チームで検討した結果をお伝えしました。

団体代表の植村さんからは、「団体外の方から意見を聞く機会はこれまであまりなかったのですが、今回のプロジェクトで、仲間うちでは気づかない視点が入ることに意味があった」、「今回のワークショップの結果をチラシ等に反映してみたい」と力強いコメントをいただきました。