プロジェクト詳細

やのくち正吉苑

認知症や介護の相談ができるコミュニティカフェ。

足を運んでもらうきっかけづくりの第一歩。

JR「矢野口」、「京王よみうりランド」が最寄り駅、歩いてすぐの場所には商店街。稲城市内の見晴らしのいい川沿いにたたずむ「ふらっとcafeやのくち」は、社会福祉法人による地域交流の場として2015(平成27)年2月にオープンしました。

カフェが開いているのは、月・火・木・金の10時〜17時。一杯200円でコーヒーが楽しめるのに加え、認知症コーディネーター、生活支援コーディネーターといった専門スタッフが常駐し、介護や生活まわりの相談もできます。水曜日には「認知症介護者交流会」のほか、ボランティアの主催イベント、ほかの団体との共催イベントなどが行われています。

「ふらっとcafeやのくち」には2つの目的があります。まず、地域と認知症の人が交流する“アンテナショップ”のような役割を果たすこと。地域の人々にとって認知症が「特別な病気ではない」という理解が、自然に深まる場です。

もう一つは、介護に関連する課題解決につなげるための、初期情報収集に役立ちたいということ。カフェで井戸端会議のように話をする中で地域の情報が集まり、また、必要な人に、必要な情報を渡すことができたら、という思いがあります。 茶色い建物の1階、最も手前の店舗が「ふらっとcafeやのくち」

茶色い建物の1階、最も手前の店舗が「ふらっとcafeやのくち」

時々、高齢者施設の入居者が付き添いの人と一緒に訪れて、窓の外の景色を眺めながら、ゆったりとコーヒーを飲む姿も見られます。しかし地域の人々はといえば、通常のカフェとして利用する人はいても、本来の目的である地域交流の場、認知症などについて相談のできる場としては、あまり利用されていません。

「認知症予備軍、介護中の家族といった、ここを利用してほしい人は、地域にもっといるはずなのですが・・・」と、やのくち正吉苑・施設長の川嵜さん。

カフェのことを知ってもらうために、まず足を運んでもらいたい。そのためにイベントをたくさん行う方法もありますが、イベント中心になると貸し切りとなってしまうため、「ふらりと来たい人が、入れなくなるのでは」という心配もあります。

しかし、逆にメリハリをつけて、イベントの開催日としている水曜日のプログラムの本数を多くするという考えもあります。幅広い世代の人が参加できる多彩なメニューの一つとして「認知症介護者交流会」があると、「実は気になっていた」という人が足を運びやすいかもしれません。いつ通ってもいいとなるとスポーツジムにはなかなか足が向かないけれど、毎週何曜日の何時からと決まっていれば、レッスンに通うのと似た心理です。

さらに、ほかのプログラムに参加した人が「こんな活動をしているんだ」と、カフェ本来の目的に興味を持つきっかけにもなるかもしれません。

「昨年一年かけて議論を重ねたのですが、スタッフ同士で話していると『地域って、つまりだれのことなんだろう』といった根本的なところで、揺らいでしまいます。カフェの可能性がありすぎて、なかなか前に進めなくなっているんです。でもとにかく、できることから始めたい。みんなで、プロボノの支援を受けようと決めました」と川嵜さん。

水曜日のイベントをアピールするチラシの作成を行い、集客の一歩としたい。地域で「この場所がなくなったら困るよね」という存在になることが目標です。

(本記事は2016年度の情報をもとにしており、活動内容等は現在と異なる場合があります。ご了承ください)

団体基本情報

- 団体名

- やのくち正吉苑

- 所在地

- 東京都稲城市矢野口1804-3

- ホームページ

- http://shoukichi.org/yanokuchi/

- 解決したい課題別に探す

- カテゴリ別に探す

- 支援内容別に探す

- 地域別に探す

- プログラム別に探す

その他のプロジェクト

-

台東区 プロボノチャレンジ|マニュアル作成高齢者のITリテラシー向上を目指し、会の運営マニュアル整備で活動をよりアクティブに

-

東京都全域 プロボノチャレンジ|クラウド活用シニアにもっと笑いを! 人生100年時代、活躍はまだまだ広がる

-

新宿区 プロボノチャレンジ|印刷物新宿区4000人のシニアが集う高齢者クラブ。その魅力を伝える会話のきっかけをつくる!

-

瑞穂町 プロボノチャレンジ|印刷物たとえ小さなことでも、近所で困っている方の力になりたい。想いを実現していける仲間と共に!

-

東大和市 プロボノチャレンジ|印刷物地域づくりを私たちで終わらせてはもったいない!歴史・風土と共に、次世代に受け継ぐために

-

東京都全域 課題整理ワークショップ組織運営の悩みを引き出し・解決の糸口をアドバイス『プロボノ相談会』

進捗率

進捗率

進捗状況

進捗状況

事前オリエンテーションを実施しました。

各自事前に調査した情報を元に、チームでSkypeミーティングを実施しました。

当日オリエンテーションを実施しました。

プロボノワークを実施しました。

成果物の提案を実施しました。

支援先からのフィードバックを実施しました。

成果物の納品を実施しました。

成果

職員一人ひとりイメージが異なっていた「カフェのあり方」を整理し、一番来てほしい利用者層に的を絞った活用法を検討

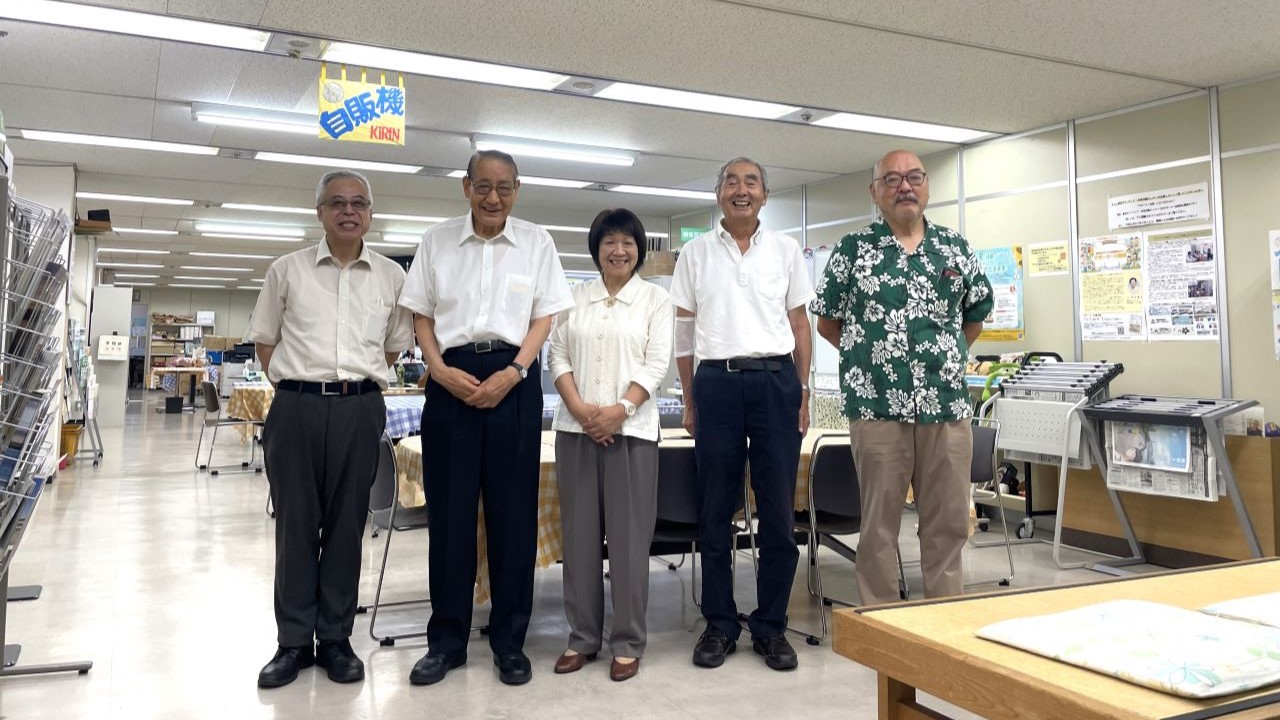

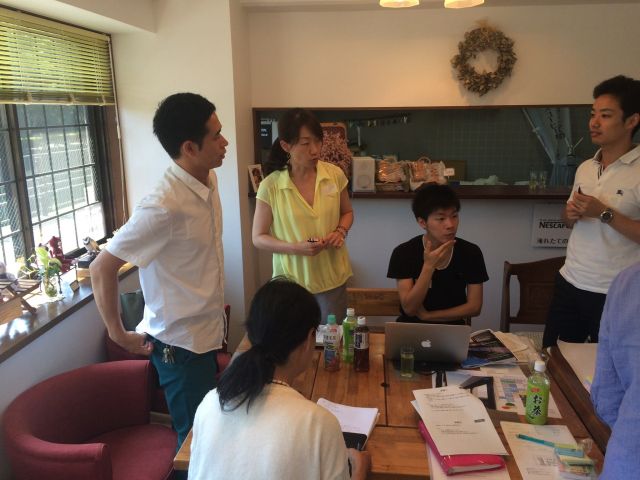

ワークショップ当日は、団体の関係者8名の皆さんが参加。プロボノチームは、一人ひとりの方から現状の仕事内容や「ふらっとカフェやのくち」の活用方法についての意見を聞きました。

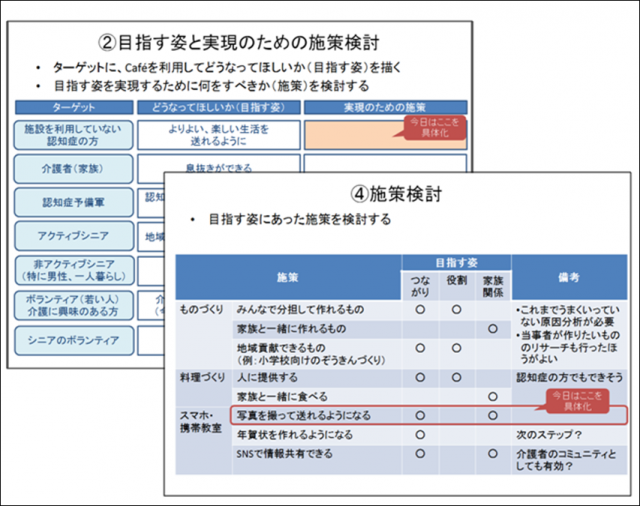

そこからわかったことは、各々が異なった視点でカフェの在り方を思い描いていた、ということ。これらの異なる意見から、ある一つの方向性を見出すために、「カフェを利用してもらいたい人=自分たちが働きかけたいターゲット」をいくつかに整理することからスタートしました。そしてカフェの利用者の方々が「やのくち正吉苑」と関わることでどうなってほしいのか(=理想の姿)を定義し、その関わり方の一つの手段として、カフェをどのように活用するかをディスカッションしました。

なかでも、もっともカフェを利用してほしい認知症の当事者とその家族に議論を絞り、チームからアイデアを提示。それをさらに発展させ、9月のイベント開催を目標に、具体的なアクションプランまで立案しました。

団体の方からは、「“地域を良くしたい”という一人ひとりの職員の強い想いが、いつも私たちの議論を混迷させていました。それはカフェの活用ばかりに気を取られ、その目的を見失っていたことによるのかもしれません。今回のワークショップを通じて、整理から始まり目的を定め、具体的なアクションプラン立案まで、その方法を学びました。その学びから今後は利用者を広げていき、より地域に必要とされる存在になっていきたいと思います」というコメントを頂きました。